怀着满腔热情,我分担了很大一部分来回送信、装载船只、调动部队的工作,并命令我的驿马跟随皇帝的参谋部去阿尔萨斯。这时贝尔蒂埃元帅向我传达皇帝的命令:我将收到30万双充作军用的鞋子,我得留在布洛涅,直到我用最快路径向德意志地区运送这30万双鞋子。“留在”和“鞋子”这两个单词让我目瞪口呆,大失所望。“既然只让我运鞋子,”我自言自语,“那我的学习有什么用?”尽管如此,我仍然全身心地完成任务,不过这件事很困难,直到1805年10月14日我才同皇帝汇合,此时埃尔兴根之战正在进行。

我向皇帝汇报我的任务:“鞋子运到了。”我忍不住抱怨道,他让我沦为军队承包商,让我失去战役初期的荣誉,他微笑着回答:“您真是个孩子!您似乎不了解您刚完成的任务的重要性。鞋子有助于行军,行军有助于取胜,您会和其他人一样获得回报。”

随后军队立刻继续行军。缪拉元帅的干劲为我们的胜利立下汗马功劳,此刻他正在驱赶面前的敌军。他习惯于克服所有困难,除了他遇上的人的命运,他没什么在乎的。然而一切绝非玫瑰色。现在是1805年11月4日,天气寒冷,阿姆斯特滕的地面和树木都落满雪,这给我们中来自南欧、从未意识到冬天的大自然竟可如此美丽的人留下非常深刻的印象。此时此刻,万物身裹最闪亮的衣装,银色的雾凇缓和了枯萎的橡树叶和昏暗的松树林的深沉色彩。结冰的层层树林连同多多少少覆盖一切的雾气让四周的物体产生柔和又神秘的魅力,这是最美丽的画面。阳光照耀下,像喷泉和水车车轮上有时会形成的冰锥一样,成千上万的长冰锥悬垂,如同树上闪亮的光泽。任何舞会上都未曾有如此多的钻石在闪耀:橡树、松树和其他林木的长枝丫被厚重的白霜压垮,与此同时,落雪把林木的树顶变成圆屋顶,在树下形成洞穴景观,那闪光的钟乳石和优美的石柱堪比比利牛斯山的山洞。一支骑兵部队的后卫从我和缪拉元帅面前逃走,我们在结冰的穹顶下迅速追赶他们,这时我提醒缪拉元帅这里的风景有多美。在森林的缺口处突然暴露出性质完全不同的出人意料的景象,而当时我们仍在感叹北方的景色多么美丽。

同日早上,总参谋长派我给贝纳多特元帅传令,我在被称作索尔科尼茨的山丘上找到他,他待在等身大小的漆成红色的耶稣受难十字架底部。元帅点了一堆火,他站在火堆附近,几乎裸体,穿的就和耶稣腰部的衣物一样少,他正用手臂做一些巧妙的体育锻炼。我问他为什么在寒冷的冬天脱得这么干净?他回答:“我亲爱的朋友,我在洗空气浴提神。”当他试图适应环境时,他几乎不会想到有一天他会成为北境的国王。

(波兰)一会儿是广袤的沙地,上面到处是零星的开垦地,一会儿又是昏暗的松树林,加上完全无法让居住者感到舒适的摇摇欲坠的小屋,这个国家显得穷困潦倒。我们的士兵习惯了法国的良地,他们微笑着互相说:“他们管这叫一个国家,不是吗?它也是个不错的国家。如果你要kleba(面包),你得到的唯一回答是gué gué gué(我一个也没有),如果你要水,他们会跟你说zara zara(马上)。无论如何,这不是我们的认知里的国家。”

战壕的斜道进展到了关键点。我们的坑道工兵挖到了城廓,勒菲弗元帅像我们一样急不可耐地想进城结束这冗长的行动,如今它已进行了一个月,每天我们都有很多人牺牲。有一天,元帅对所有拖延发怒,他拽着我的胳膊,开始用他的拳头砸城墙墙基,用阿尔萨斯口音喊道:“在这打个洞,我会第一个钻过去。”

次日早上,我们正等待出发的讯号,我的战友们要我在房间墙上画一幅素描,描画城中近日的战斗。他们给我弄来几块炭,我画了一些等身大小的人和马,其中有哥萨克人,他们的新奇装束令我印象深刻,当他们向我们发射箭雨时,他们的喊叫震耳欲聋。我的战友们对这张图的写实性感到满意,在画的底部写上画师的名字,但不等我画完,行军号就吹响了。波兰房主重视法国人留下的纪念,精心保存它,还把他的旅馆招牌改成了“法国哥萨克”。33年后,我在图卢兹遇到一些年轻的波兰难民,他们在普乌图斯克的那家旅馆的墙上见过那幅画,因此认出了我的名字。我的那张草图给那家波兰旅馆带来很多客源,我的更认真的作品很可能不会像它那样保存得那么久。

我从斯特拉松德回来后在奥斯特罗德找到了皇帝,他正在接见苏丹派来的土耳其大使和普鲁士国王的副官冯·克莱斯特将军。克莱斯特将军带来的和谈条件叫人完全无法接受。皇帝指示我护送普军公使至我们的前哨,于是我的军事生涯中出现了最好笑的一幕。一般情况下,将军无疑是个勇士,但在马车里,他是我有幸见过的最彻头彻尾的懦夫。我们在晚上出发,得穿过路况很糟的林间道路,路程有二三十英里。我们的马车弹跳着驶过树根,出入车辙,让我们晃得厉害。每当勇敢的将军失去平衡,他就会抓住我尖叫:“我们完了!我们完了!”他的焦虑通过极其夸张的方式得以体现。他坚持让农民来拉车。我叫来一打农民,他们一手拿着火把,一手借着系在马车两侧的绳子拉车,于是我们不再有陷入泥沼的危险。我们所处的位置就像船只的桅杆,或者说就像游行队伍中飘在风中、被长缆绳固定的旗帜。护送我们的快乐的年轻军官对这荒唐的安排发出大笑,以至于我必须公然无视他们,以免强迫他们对我的使者表露恰当的尊重。他完全理解我的顾虑和礼貌,后来他回报了我,在比泥沼翻车严重得多的危险境地中,他保护了我。

两军前哨之间有七八里格的中立地带,我决定陪伴将军,直到他安全地和他的同胞在一起,于是我和他一块前往奥尔特斯堡城门。这时一群放下长枪的哥萨克朝我们走来,大喊:“Honi?(你们去哪,你们是谁?)”。冯·克莱斯特将军回答:“Zoni(是朋友)。”可是随着哥萨克接近我们的敞篷马车,他们首先认出了我的法军制服,于是乎,他们面露愤怒与仇恨,用二十把长枪指着我的胸口。冯·克莱斯特将军和我一样有生命危险,他费了最大工夫才让哥萨克明白他是使者,并且没有鼓手或号手宣告他的到来,而我是他的护卫。哥萨克对我们满腹狐疑,他们俘虏了我们 ,等待普鲁士国王做出裁决,我在奥尔特斯堡被关了三天。城里的哥萨克军官很快认出了将军,但他拒绝离开我,以免我受伤。我被扣押期间,我们就像是动物园里的狮子,在当地驻扎的师的哥萨克都来注视我们,他们一窝蜂涌入我们的房间。虽然气温是零下28度,他们却能在屋外的街道上的落雪中待一整晚,睡觉时胳膊上还挽着他们那被称作konias的小马的缰绳,他们的睡眠如此安宁,可与我们在最舒服的床铺上的睡眠媲美。其中很多哥萨克长得很英俊,我在一点纸上给他们好几个人画了像,这让他们高兴。第三天,俄国沙皇派他的副官、上校索科廖夫公爵解除了我那冗长的监禁,并护送我回前哨。我离开了冯·克莱斯特将军,但几年后我在柏林与他再会,那时他已是一支庞大的普军军团的司令。

我返回奥斯特罗德后,皇帝津津有味地听我讲述我的冒险,当我告诉他哥萨克可以用长枪攻击4码之外的敌人时,他格外感兴趣。他问我如何看待在法军中引入哥萨克的武器,我回答道,我认为这是好主意,于是他叫我给法军枪骑兵部队设计一套适合的制服。

谈话中,缪拉元帅来了。皇帝告诉他:“您要配备100名身穿勒热纳将要设计的制服的士兵,并立刻教他们如何用长枪。”缪拉认可了我画的草图,他选择了配色,把100人编入贝格大公卫队。皇帝对结果非常满意,后来他在自己的卫队和全军中引入整团的枪骑兵,并保留了我设计的制服。[1]

我在帕拉西奥斯附近和城镇主广场上布下卫兵,命令他们保持绝对沉默。然后我前往市长的房子,我们的马弄出的动静已经吵醒了他,虽说有积雪降噪。我到达时,他正警觉地匆匆出门,我阻止他离开。他立刻问我,他正有幸同谁说话,我利用他的不确定,用西班牙语回答:“什么,你认不出自己的朋友了吗?”他听到这番话后欣喜若狂,喊道:“啊,你是英国人吗?”我示意他小点声,对他轻声说:“嘘!嘘!法国佬就在附近,他们在追我们。自从离开马德里后,我们一直试图重新和英军汇合。我们指望在这儿找到他们。你只要告诉我他们在哪个方向。”

他立刻回答:“瓦德将军的后卫和汉密尔顿师昨天在这儿,可他们已经出发去梅迪纳了。他们跟着总司令穆尔将军,他正向巴利亚多利德进军,弗雷泽师、斯潘塞师和贝雷斯福德师支援罗马纳侯爵。但是你必须赶紧出发,因为半夜时有大约1800名法军骑兵到了丰蒂韦罗斯,他们随时会来这儿。”

“我亲爱的市长,”我说,“我要称赞你如此消息灵通,我非常感谢你告诉我这么多细节,我一定会立刻汇报它们。但是每一秒都很珍贵,告诉我瓦德和汉密尔顿有多少人。”他听到这个问题后犹豫了,并打断了我:“等等!今晚司令部会有快件信使来我这儿,他见证了一切,他会告诉你的,他讲得比我好。”卑鄙的市长试图离开我到街上去,以确认我们是否真的是英国人,但我坚持让他派仆人去找那位信使。仆人出发了。市长和我几乎只说了几句话,信使便匆匆赶来,他激动地发抖,当他发现城里被士兵占领时,他认为他们是法军,差点吓死过去。然而市长直接看向他,喊道:“这些先生们是英国人。”信使看到了我的鲜红色裤子和筒帽,也以为我是英国人,遂喜悦又欣慰地吻我的双手,他回答了我的所有问题,非常清楚地向我描述贝尔德和希尔将军的位置,他们的马匹、大炮和营的数量,以及他看着他们向哪个方向去了。最后他说他们机动的技巧会狠狠打击法军。

谈话时,陪同我的龙骑兵上校在炉灶边取暖,一言不发,但现在他脱下大衣,抖落上面的雪花,于是市长看到了他胸口的荣誉军团勋章。他走向上校,摸了把他的十字勋章,对我说:“Pero, Señor Oficial, esta cruz no es Inglesa!(但是,军官先生,那个十字章不是英国的章!)”我回答道:“是的,是的,该死的,它当然是!它是纳尔逊打赢的阿布基尔海战的纪念章,你难道看不出来勋章绶带是英国旗帜的颜色吗?”

我们谈话时,皇帝经常逗坐在他膝盖上的孩子。这孩子是他的弟弟荷兰国王路易的长子,路易娶了约瑟芬皇后的女儿玛丽·奥尔唐斯·德·博阿尔内。小侄儿是个很优雅的男孩,拿破仑对他很温柔,以至于我们以为他想让他继承他创设的帝位,至少巴黎当时有这种流言。在简朴的饮食后,皇帝照例喝不加糖的咖啡。孩子伸出小手去抓杯子,也喝了几口咖啡,但他发现杯中液体太苦了,于是一脸扭曲地推开杯子。皇帝笑着对他说:“啊,你受的教育还不完整,你还不知道怎么掩饰自己的感觉。”我认为这些话很重要。

当皇帝走向第七或第八个中士时,他发现了一个英俊的年轻人,他那漂亮的双眼透着严肃的目光,他的举止坚决又有军人气概,他举手敬礼时让滑膛枪再度鸣响。“您受了多少次伤?”皇帝问道。“三十。”中士回答。“我不是问您多大,”皇帝和蔼地说,“我是问您受了多少次伤。”中士提高音量,重复那个单词:“三十。”这个回答惹恼了皇帝,他转而对上校说:“这人听不懂,他以为我问他多大。”“他够懂了,陛下,”上校回答,“他受了三十次伤。”

大部分船只都迅速配上十五名划桨手、一对引航员,为防不测还配上了一些游泳高手。我开始往回走,去向亲王报告一切都准备好了。这是我有生之年见过的最黑暗的夜晚之一,我在夜里摸索前进,半路上,为了避免撞树,我伸出手去,这时我摸到了对面方向来的人,他也采用了同样的预防措施。然后一个沙哑疲倦的声音粗鲁地问:“您哪位?”“是我,陛下。”我认出了皇帝,遂如此回答道,我还认出了在他旁边的贝尔蒂埃亲王。亲王对我耳语道:“船准备好了?”“是的,”我回答,“我带您去。”

我冲回小树林,直挺挺地趴在我的马背上,结果更多的子弹射向我,因为他们以为我是冲锋的骑兵的一员。然而黑暗和谨慎保护了我,我勒住马缰,喊道:“别开火,我是法国人!”一个可怕的声音突然生气地喊道:“他妈的,是哪个傻瓜胆敢通过我的前哨?”“噢,是您哪,勒格朗将军!”我认出了他的声音,遂喊道:“我在找马塞纳元帅。我不知道你们已经离开阿斯佩恩了,我刚从那儿过来。”“我亲爱的朋友,太鲁莽了!”他回答,“我不知道马塞纳元帅到底在哪,但他应该离我们挺近的,就在某处开火地附近的小林子里。”我问了好几个人,但得到的回答总是“我不知道”。我仍在林子里徘徊,我的马经常踩上仍在冒烟的灰烬,微微地幻想来自它们的热量是可怕的前两天里英雄们能找到的所有暖意。这时我碰到了一个裹着斗篷躺地上的人,他完全没有用稻草来当床。一个粗鲁的嗓音说:“不要在我腿上骑马。”“天哪,是元帅本人!”我喊道,“我找得您好苦!”然后我下马,低声对他说:“我给您带来了撤退的命令。”“贝西埃知道吗?”“不知道,元帅,”我回答,“但我会告诉他。”“很好,去吧。注意把桥准备好。现在是午夜,我马上就要过河。”

返回城镇的路上,拉纳元帅又给了我们新理由来仰慕他在险境中的出色自制力。他没有借着深战壕的掩护返程,而是带着我们走到空旷地带的中心,爬上土墩,以便更好地观察周边环境。他平静地给我们下令,这时好几发子弹瞄准他的漂亮制服而来,并擦过我们的斗篷,其中一名军官受了伤。我们立刻全跳进了战壕,可是元帅一动不动,继续和我说话。对我来说,在远处听他说话是不礼貌的,于是我再次爬上土墩,回到他身边。直到讲完了想说的话,他才慢慢退回战壕。然后我们冒昧地对他说,我军士兵的勇气已有铁证,他们不需要人来树立极其大胆的榜样,而且他刚才暴露了自己,让我们面临在战事关键时刻失去一位优秀指挥官的风险。

有一天,拉纳元帅正沿着郊区战线行走,藏在废墟里的西班牙人在很近的距离朝他开枪,他的斗篷内侧都被烧焦了。西班牙人的大胆惹恼了拉纳,于是他爬上耶稣修道院的废墟,朝对方一通开火。敌人于是对缺口发射榴弹,炮弹从那里迸发,把工兵上尉勒包切成两半,当时他正越过元帅的肩膀向前看。

某天早上,几百个衣衫褴褛的农民、男人、女人、孩子集体弃城,逃往卡斯蒂略德尔-阿尔加费里亚(Castillo del Algaferia)方向。我们的前哨部队试图把他们赶回去,于是他们恳求前哨杀了他们,不要把他们赶回城。卫队长官太慷慨了,不愿做如此残忍的事,于是带他们去见元帅。元帅严肃地接待他们,他用严厉的口吻谴责他们顽固不化,导致如此多的法国人丧命。“你们要求获准回家,”他说,“你们不配回家。”然后他命令卫队包围可怜又不幸的人们,他们以为自己要被处决了,这时他补充道:“喂,带他们走,给他们一些吃的喝的,等他们恢复一点了,再给他们一人两法郎、一两条面包,送他们回萨拉戈萨。我希望城里人知道我们有充足补给,知道可以指望我慷慨地给他们什么。”

我们接近迪恩施泰因(Dirnstein)城堡时,皇帝发现在我们左侧几英里处,城堡塔楼直插天空。贝尔蒂埃亲王、拉纳元帅与皇帝一同骑行,皇帝把高塔指给他们看:“英格兰的理查在巴勒斯坦征服了撒拉逊人,在他回国途中,正是在此地,他遭到背叛,被人绑架。奥地利皇帝索要巨额赎金,根据他的命令,理查被囚禁了一年。理查国王比我们三个在圣让阿克时更走运,但他不比我们更勇敢,虽说他得到了狮心王的绰号。我觉得,我不如把这个称号送给你俩。出于高贵品质,理查自信且忠诚地经过与他维持和平关系的国度,但是奥地利大公背叛了他,把他卖给皇帝亨利六世,后者监禁了他。那种野蛮时代离我们多遥远啊!与我作对的亲王、国王、皇帝也曾落入我手,但我根本没有干预他们的自由,也没有强迫他们牺牲一丝荣誉。他们会为我做到这种地步吗?”言毕,皇帝一言不发,他继续骑行,但他的目光始终没离开城堡废墟。

雷根斯堡的古老城墙并非为抵御炮击而建。我军的一门12磅炮对着城墙上某处轰了几小时后,我们终于看到一座连接城廓的房子倒了,接着一大片墙也倒了,空出大口子。最大困难是如何接近城墙,因为我军得在没有掩护的状态下穿过城外的宽敞大道。月光、火焰以及敌军冲路上扫射的葡萄弹把这些道路照得像白天一样凉。我们的步兵躲在几间房子里,当他们必须穿过开阔场地实施进攻时,第一排失败了,其他人也有点犹豫。第二次尝试也没取得更多战果。指挥官是冲动的拉纳元帅,他对耽搁感到不耐烦,喊道:“我要让你们看看,我还是一个掷弹兵!”然后他冲到纵队前头,穿过平坦空地,身后跟着扛着云梯的进攻者。

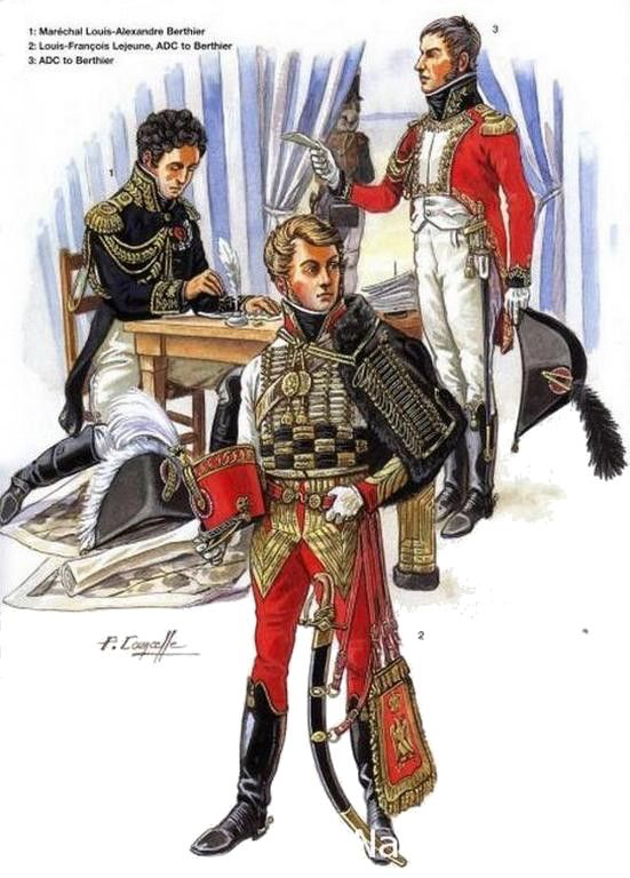

总参谋长贝尔蒂埃亲王的副官人选都是法国最高贵的家族的儿子。不知是出于意外还是出于选择,我们都是身材高大匀称的年轻人。几年前亲王命令我设计特制制服,我建议采用匈牙利风格——黑色布袄,饰有金边和毛皮的白色短上衣,宽大的马裤,顶上饰有一根白鹭羽毛的鲜红色布筒帽。金色镶边、线绳和纽扣丰富了制服的不同细节,全套装配还包括镶有金丝的昂贵黑色腰带、一个小子弹盒、一只马刀挂套和一把大马士革镶嵌工艺的马刀。我们的仪仗用马是长着飘扬的丝滑鬃毛的灰白色阿拉伯马,像骠骑兵的马一样,它们的马缰闪烁着金色镶边和流苏的光芒,而马鞍上盖着一块饰有金色与红色的豹皮。我的年轻朋友阿尔弗雷德·德·诺瓦耶穿这身制服的效果棒极了,它凸显了他的良好身材和英俊脸庞。他的举止也非常出色、非常有骑士风度。他的制服很美丽,同样地,他的心灵也很善良。只要我想到他以及很多同样优秀的年轻的英雄很快就会在我身边命丧敌军炮火之下,我就几乎止不住眼泪。哪怕身处帝国近卫军的前列,我们的亮相也引人注目。我回忆如此久远之事,人们应该批评我骄傲自大,尽管如此,我还是忍不住宣称,我们六个年轻副官进入马德里时组成的队伍真的是我见过的最好、最卓越的队伍。皇帝和贝尔蒂埃亲王看我们的方式很像父亲看孩子,他们夸赞我们的漂亮造型。

制服长这样,是不是他设计的我不知道

被选为使者的年轻军官圣玛尔斯是个漂亮的年轻人,身形匀称,举止迷人。正如前文描述的,他穿着匈牙利风格的、缀有闪耀的金丝和金边的漂亮制服,一阵号角声宣告他来与西班牙人接洽。起初西班牙人非常不乐意接纳他,但是漫长的拖延后,一队骑兵前来护送他进城。他的眼睛被蒙上,他被领着走过最漫长的街道,庞大的人群从四面八方朝他挤来,并喊道:“Ahorcadle!matadle!(吊死他!杀了他!)”年轻军官奋力保持警戒,可是在狂热的叫喊中,他那灵敏的耳朵不时能捕捉到这句话:“Buen mozo hermoso! (一个英俊优雅的家伙!) ”一些人显然被圣玛尔斯那从容不迫的态度震住了,他的制服和他那匹装饰华丽的战马给了他最大优势。多尔塞纳将军是全军最俊美的人,没有之一。他非常在意梳妆打扮,每天要花很多时间护理他那漂亮的黑色长卷发。可是对外貌的执着并没有妨碍他成为法国最勇敢的军人之一,缪拉在这方面和他一样。

[1] 其实法军中的枪骑兵主要是从波兰人发展起来的,而且波兰人的制服是依据原本的波兰骑兵制服改的,看着不太像是勒热纳设计的。